查看完整版本:大云祥分享:收藏茶膏,看外表、看品质,还要看内涵

飞扬w

2018/8/31 0:14:02

谈到收藏,我们会想到名家字画、古董器物、钱币邮票等,这些东西都有一个共同的特点,那就是具有丰富的文化内涵。如果背后没有文化内涵可挖掘,那现在随便复制一个就能作为替代品。

普洱茶膏——可以喝的古董

吃的东西由于受到保存期限的限制,能作收藏的不多。而普洱茶却是越放越值钱,因为普洱茶在存放的过程中营养物质能发生转化,有越陈越香的特点。作为普洱茶的浓缩和精华,普洱茶膏更是被称为“可以喝的古董”,升值空间可观,由此引来收藏界的关注。

普洱茶膏能被称作“可以喝的古董”,除了它易于保存,营养价值在保存中能得到提高外,还有一个重要的原因,那就是它背后的文化内涵。

对于中国人来说,茶从来不仅仅只是一种简单的饮品,茶还是中国文化的重要标签,它承载了太多的历史文化内涵。

普洱茶膏在茶文化历史上的重要地位

茶膏最早被准确记载是在唐代。唐代的制茶工艺主要以蒸青饼为主,所谓的蒸青饼就是经过“采茶、蒸茶、捣茶、拍茶、焙茶、存茶”来制作茶饼。人们发现,在空气的氧化作用下,经过反复蒸、捣、拍渗出的茶汁会出现膏化现象。

陆羽在《茶经》中多次提及这种“膏”,在唐代,茶饼含膏量的多少也是检验茶叶质量的重要标准。但“茶膏”一词真正形成是在南唐时期。

宋朝是茶文化的繁荣时期,茶膏的制作技术也得到了极大的发展,宋朝人对于茶膏的探究可谓孜孜不倦。宋朝人开始通过反复压榨的方式来制作茶膏。公元1186年,宋代赵汝砺所著的《北苑别录》中就第一次详细地记载了茶膏的制作工艺:“茶既熟谓茶黄,须淋洗数过,方入小榨,以去其水;又入大榨出其膏。”

清朝雍正时期开始在宫内设立御茶坊,御茶坊在唐宋“小榨去水,大榨出膏”制膏工艺的基础上,研发出了“压榨制膏法”,茶膏品质大幅度提高,这一时期御茶坊制作的茶膏也代表着历史上茶膏制作的最高水准。

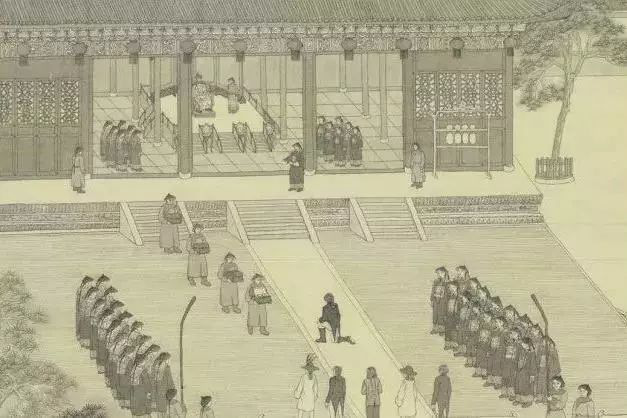

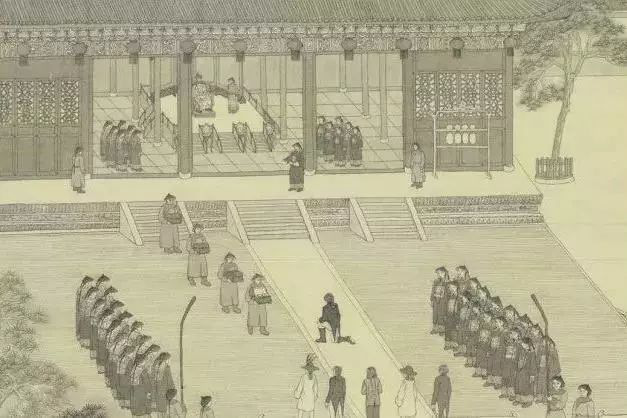

清朝设御茶坊生产普洱茶膏之后,茶膏的品质、产量均得到了提高,从此茶膏一直受到宫廷贵族的欢迎,特别是乾隆皇帝,对普洱茶膏更是情有独钟。

1793年,英王乔治二世派遣使臣给乾隆皇帝祝寿。第二年,乾隆皇帝在热河行宫接见英国使团,回赠英国使团马噶尔尼大批珍贵礼物,其中就包括26匣

普洱茶膏。从此,普洱茶膏荣登“国礼”名单,赠送给外国使臣。

大云祥再现茶膏传奇

清宫茶膏制作技术几经磨难之下差点失传,大云祥的创始人遍寻清宫皇室后裔,花费千万巨资,最终得到神秘传承的茶膏配方,再经团队数年研发,成功破译了宫廷普洱茶膏制作工艺。

大云祥不仅传承了茶膏制作工艺,更传承了我国工艺制作上的匠心精神。从原茶挑选、原茶加工到陈化,每一步都严格要求、精益求精、精心打磨品质,在继承传统工艺的基础上,结合现代技术加以创新,不断寻求突破。

大云祥自创立以来更是以传承养生文化为宗旨,致力于生产天然、绿色、健康的茶膏,向大众推广健康和养生观念。

大云祥品牌的文化内涵与其产品品质相互促进,技术的突破、品质的提升都在不断丰富它的内涵。同时,丰富的文化内涵也是大云祥品质提升的源动力,更是茶膏收藏爱好者选择大云祥的重要理由。

普洱茶膏——可以喝的古董

吃的东西由于受到保存期限的限制,能作收藏的不多。而普洱茶却是越放越值钱,因为普洱茶在存放的过程中营养物质能发生转化,有越陈越香的特点。作为普洱茶的浓缩和精华,普洱茶膏更是被称为“可以喝的古董”,升值空间可观,由此引来收藏界的关注。

普洱茶膏能被称作“可以喝的古董”,除了它易于保存,营养价值在保存中能得到提高外,还有一个重要的原因,那就是它背后的文化内涵。

对于中国人来说,茶从来不仅仅只是一种简单的饮品,茶还是中国文化的重要标签,它承载了太多的历史文化内涵。

普洱茶膏在茶文化历史上的重要地位

茶膏最早被准确记载是在唐代。唐代的制茶工艺主要以蒸青饼为主,所谓的蒸青饼就是经过“采茶、蒸茶、捣茶、拍茶、焙茶、存茶”来制作茶饼。人们发现,在空气的氧化作用下,经过反复蒸、捣、拍渗出的茶汁会出现膏化现象。

陆羽在《茶经》中多次提及这种“膏”,在唐代,茶饼含膏量的多少也是检验茶叶质量的重要标准。但“茶膏”一词真正形成是在南唐时期。

宋朝是茶文化的繁荣时期,茶膏的制作技术也得到了极大的发展,宋朝人对于茶膏的探究可谓孜孜不倦。宋朝人开始通过反复压榨的方式来制作茶膏。公元1186年,宋代赵汝砺所著的《北苑别录》中就第一次详细地记载了茶膏的制作工艺:“茶既熟谓茶黄,须淋洗数过,方入小榨,以去其水;又入大榨出其膏。”

清朝雍正时期开始在宫内设立御茶坊,御茶坊在唐宋“小榨去水,大榨出膏”制膏工艺的基础上,研发出了“压榨制膏法”,茶膏品质大幅度提高,这一时期御茶坊制作的茶膏也代表着历史上茶膏制作的最高水准。

清朝设御茶坊生产普洱茶膏之后,茶膏的品质、产量均得到了提高,从此茶膏一直受到宫廷贵族的欢迎,特别是乾隆皇帝,对普洱茶膏更是情有独钟。

1793年,英王乔治二世派遣使臣给乾隆皇帝祝寿。第二年,乾隆皇帝在热河行宫接见英国使团,回赠英国使团马噶尔尼大批珍贵礼物,其中就包括26匣

普洱茶膏。从此,普洱茶膏荣登“国礼”名单,赠送给外国使臣。

大云祥再现茶膏传奇

清宫茶膏制作技术几经磨难之下差点失传,大云祥的创始人遍寻清宫皇室后裔,花费千万巨资,最终得到神秘传承的茶膏配方,再经团队数年研发,成功破译了宫廷普洱茶膏制作工艺。

大云祥不仅传承了茶膏制作工艺,更传承了我国工艺制作上的匠心精神。从原茶挑选、原茶加工到陈化,每一步都严格要求、精益求精、精心打磨品质,在继承传统工艺的基础上,结合现代技术加以创新,不断寻求突破。

大云祥自创立以来更是以传承养生文化为宗旨,致力于生产天然、绿色、健康的茶膏,向大众推广健康和养生观念。

大云祥品牌的文化内涵与其产品品质相互促进,技术的突破、品质的提升都在不断丰富它的内涵。同时,丰富的文化内涵也是大云祥品质提升的源动力,更是茶膏收藏爱好者选择大云祥的重要理由。